趣味としては、夜間に自転車へは乗らないことにしております。

とはいえ、自転車にライトは備えなければならないことになっておりますな。

ところがですね・・・この自転車用ライトというもの。なかなかに悩ましいものであったりするのであります。

明るいうちに帰ってくるつもりが、思いの外ロングライドになってしまって力尽き、とっぷり日が暮れてしまったこともありました。

その時準備していたライトは、非常に簡易なものでありましたな。

ヘッドライトは必要ないなと思っているライド時に、常時装備しておいた小型軽量なものです。

しかしこのライトは、前方を照らすのになんの役にも立ちませんでした。こちらの存在を他者へ知らせるのがせいぜいであります。

その折は辺鄙なトコロを走っていたこともあって、路面の凸凹状況も全く見えず、タイヤの細いロードバイクで走るのはヒヤヒヤものでありました。

街路灯の多い都市部ではそのような簡易ライトでも良いのでしょうが、それだけで事足りる生活環境にある人は圧倒的少数派であろうと想像します。

ハナシはいきなり脱線するのですが(そろそろ慣れて来ました?)、近頃のシティサイクルのヘッドライトは凄いですな。

LEDバルブの製造技術の進歩によってか、昔とそれほど発電力も変わっていないと思われる(そんなことは無いのかもしれませんが)リムドライブ方式のダイナモでも、びっくりするくらい明るく前方を照らすことができるのでありますな。

巨大なバッテリーを積む電動アシスト自転車なんぞに至っては、「もう少し下を向けてほしいんだけどな・・・;;」と感じる、強力なライトが備えられていることも多いようであります。

ベランダで蛍族となりつつ、眼下を走ってゆくそれら自転車たちのライトの強弱や色温度、配光具合を観察するのが好きだったりします。

戻しまして。

OSSANのように趣味で自転車に乗るような人間は、ほぼ漏れなく一度はライト沼に堕ちてゆくこととなっております(断言したなオイ・・)。

その生態といいましょうか、殆どの場合、

最初は安価なもので間に合わせようとするが、そのうち重要性に気が付いてアレコレ買い換える。

という事になっております。

現代において、自転車用ライトは通販でも選びたい放題でありますな。

しかし玉石混交であるとも言え、よくよく吟味しなければ、(ワタクシのように)失敗する可能性も高いものと思います。

何かのお役に立つかもしれません。

ここ1〜2年で手に入れた自転車用ライトたちを、使用状況と併せ列挙してみます。

① SHENKEY

安価と思ったので購入した中華系ライト。照射範囲の狭いスポット配光なので、自転車で使うのには不向きでありました。

入手後すぐに充電できなくなるという不具合が発生。そしてその後、なぜかまた使えるようになりました。

全く信用できないので、以降は仕事先(必要頻度は少ない)での懐中電灯として使用しております。

② 豆柴堂

冒頭のライド経験もあって現在は使っておりません。オモチャ箱の中で待機中でありますな。

今後はサブのライトとして使う時もあるかな?という感じ。

③ Confitac

①の購入後、かけるコストを諦められず購入した中華系ライト2本目。

400LMモードで4時間点灯・幻惑防止リフレクターと、公称スペック&価格は良かったのですが・・・

手前で120度の照射範囲とされていますが、とても狭く感じます。カッチリした質感は良いのですが、重量もあって使いにくいですな。

前後に長い形状なので、ハンドルバー等に装着するとバランスも悪いです。また、重量に対してゴムバンドの保持力が弱いと感じます。

バンドが劣化するまではBD-1で使用するつもりですな。

④ キャットアイ・VOLT800

ライドイベントに出場するため、いいかげん信頼性も必要になって仕方なく手に入れましたな。

現在はロードバイクでロングライドをするときのみ、装着しております(今年は全く走ってないけど・・・)。

明るさ、配光具合、点灯パターンバリエーション、ランニングタイム、デザイン、操作性・・・

改めて言うまでもない、とても良く出来た自転車用ライトでありますな。

つまらないと言えば、その高価さと重量であります。

そして今回特筆したいのは

④ LUMINTOP C01

というライトなのであります。

これも安価な中華系ライトですが、小型・軽量(87g)なこと。そして配光具合や照射範囲、色温度が良いのですな。

LEDを用いた自転車用ヘッドライトは、色温度が高い光のモノが多いようでありますな。

要するに光が白(青)すぎるのであります。

その見え方や感じ方には個人差もあるでしょうが、強力に照らし出される路面や障害物のディテールが失われがちになるのであります。

タダでさえ視界の悪くなっている夜間に、自転車を操作するための判断が鈍る気がするのでありますな。

明るさ優先で、演色性(Color Rendering Property)の低いLEDバルブが使用されているということなのでしょうか。

暗くて見えないよりはずっとマシですが、見え方にこだわっておいても損はない・・・と思っておるのであります。

自転車用ヘッドライトに使用されているLEDバルブの演色評価数が明示されているのを見たことはありませんが、このC01は比較的暖色系の光で、自然な見え方に感じております。

もう一点。

手前側を165度という広範囲で照らし、他者への幻惑防止のため上部配光はカットされていますな。

嘘かマコトか独製とされるこのリフレクターは、とても良くできていると感じております。

ついでに言うと、ウサギのマークもわりと気に入っておりますw

ただ、弱点もない訳ではないのですな。

ランタイムの不安

満充電から消灯まで、HIモード(400ルーメン)では1時間45分

MIDモード(225ルーメン)では3時間半

LOWモード(75ルーメン)では10時間半

とされております。

1400mAhとされるバッテリーですが、チョット心許ないと感じます。ランタイムを取るか軽量性を取るか・・・悩みどころなのでありますな。

ワタクシの場合、このライトはMTBの付けっ放し用ライトとして使う予定ですのでそれほど困らないですが、HIモードで2時間程は欲しかったな(根拠はないけど)・・・とも思います。

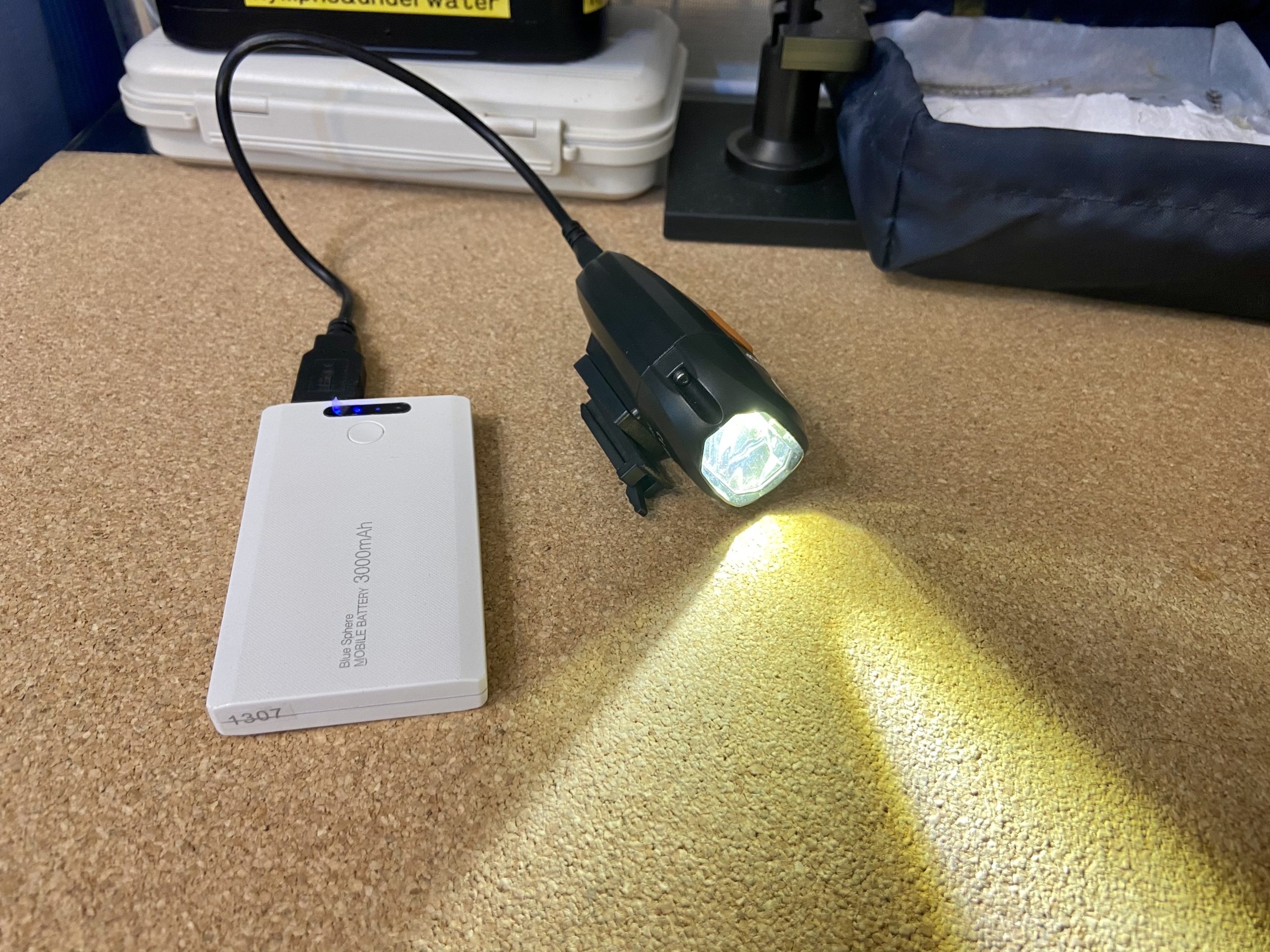

しかしこのライトの良いトコロとして、モバイルバッテリーで給電しながらでも使用可能である(当然防水性はなくなる)という特徴がありますな。

使用するうちに内蔵バッテリーも劣化が進むと思いますので、外付けバッテリーを使用できるのは安心感があります。

近頃は相当な大容量モバイルバッテリーも安価となりましたので、ロングライドを計画するときには準備しておけば、そうそう困ることもないかと思います。

ブラケットの設計

コレはもう使わないことにしましたので細かく書きませんが、本体のコンパクトさに見合わぬ大振りなサイズと形状。

使用されている硬質な樹脂素材、ロックするためのラッチ間隔が大まかすぎるなど・・・このブラケットはイマイチでした。

長期にわたり継続使用すると、様々な問題に見舞われる予感のするものであります。

自転車への取り付け位置

コレは弱点ではありませんが、このライトを装着したかったのは、Kona Unit Xだったのでありますな。

そして、できれば車体中央に位置させたかったのであります。

色々とその方法を模索した末、フロントフォーク・クラウン部の穴(フェンダー取り付け等にも使える)にステーを使って取り付けることにしました。

このステーはキャットアイの製品ですので、そのままではC01は使えないのですな。

いきなり改造してしまいました。

通販サイトのレビュー中で紹介されていた方法ですが、C01の付属ブラケットを分解して、キャットアイのブラケットスペーサーという部品を接続。

キャットアイの台座にマウントできるようにしたのであります。

バイクのボリューム感からすると少々チグハグですが、上手くいきました。

オフロード、グラベルをゴリゴリ走行すれば恐らく壊れるでしょうが、街乗り程度であれば十分な強度となりましたな。

こうしておけば普段の街乗りではC01を付けっぱなしで運用でき、もっと大光量が必要であればVOLT800も付けられます。

今のところ平気そうですが、ビス部分にガタが来たら接着してしまうつもりでありますな。

非メジャー故の不安感

これはもう仕方ないですな。使っていくうちにどう判断するか?であります。

コレ系の製品にしては珍しく、2年間のメーカー保証(通常電気製品は1年が普通かと)がありますので良心的ではないでしょうか。

OSSANは「安いんだから、壊れたら買い換えれば良いんじゃね?」とは考えないタイプであります。

気に入ったものにはできる限り長持ちして欲しいのであります(まあ当たり前だと思うケド・・・)。

使用頻度は少ないくせに、何事にも過剰なほどの準備をしておくワタクシとしては、

イザ必要な時に使えなくなっている

ということもありがちです。

ショックが大きいパターンですな。

逆にそのような環境にも拘らずちゃんと使えると、アッサリ感動してしまいます。

運用するにあたり少々手を加えることにはなりましたが、そのサイズ感、カタチ、重量、使い勝手等、総合的に気に入るライトとなりました。

これは珍しいことなのでありますw

今後、街乗りで使用していくのはこのLUMINTOP C01。

ロング&イベントライドに持ち出すのは、BOLT800ということになりそうです。